PAESAGGIO E NAZISMO – II parte

di Marco Romano

(…) continua dall’articolo pubblicato l’8 marzo 2016

Nei primi decenni dell’Ottocento, accanto al consolidarsi di una scienza economica che con David Ricardo considera il lavoro agricolo nella sua componente del salario, sopravvive sorprendentemente in Germania, ancora nel 1842, il punto di vista fisiocratico, il territorio immaginato come un insieme di cellule agricole autosufficienti, una concezione che rende unitaria la percezione di un territorio politicamente frammentato: così von Thünen descriverà una città al centro di una serie di anelli concentrici nei quali le colture vengono disposte in funzione della loro distanza, e dunque condizionate dal costo del trasporto.

Se questa suggestione è sempre stata vista dal punto di vista della storia delle teorie economiche dobbiamo pure immaginare che, nel 1842, il termine implicito era poi quello di un territorio nazionale costituito appunto da trecento città con la loro autonomia circondate da un loro hinterland agricolo i cui limiti effettivi sono dettati dalle particolarità di ciascuno, ché Thünen proprio per questo non disegnerà mai il modello astratto di questi cerchi concentrici: ed è questa la prima immagine materiale del territorio tedesco, una Germania il cui carattere fondamentale sarà quello di essere costituita da un insieme di cellule agricole concettualmente autosufficienti e tutta fondata sulle tradizioni contadine, con la critica implicita alla mollezza delle città già così vibrata nello Herder.

Questa immagine del territorio agricolo rimarrà in qualche modo pervasiva perché suppone una città centrale circondata da una corona di fattorie che costituiscono nel loro insieme il presidio delle tradizioni germaniche: e proprio così, con queste città concentriche, un secolo dopo Hitler immaginerà la colonizzazione della Polonia, una costellazione di città nuove tedesche nella libere pianure orientali circondate dalle fattorie destinate ai coloni tedeschi, con i polacchi, razza minore, confinati negli spazi residui.

Mentre i tedeschi costruivano il carattere nazionale su questo sfondo, gli italiani – con la Germania ancora soltanto candidati a diventare una nazione – costruivano la consapevolezza del proprio carattere originale sulla tradizione delle libertà comunali, con una folta letteratura che ne rievocava le glorie come fondamento della idea medesima della libertà pervasiva dell’Europa: e sul versante dell’immagine questa evocazione italiana era parecchio più attraente del territorio evocato dai tedeschi, manifestazione del popolo e del sangue della Germania, nella sua versione agricola, una cosa in fondo modesta.

Sarà, tra il 1858 e il 1863, il celebre libro di Wilhelm Rihel, Land und Leute (Territorio e popolo) a dare una versione lirica di questo territorio tedesco: la Germania è resa tale dalla cultura del suo popolo, cementato dal medesimo sangue, da una lingua comune, dal proprio territorio, dal regno immenso e dalla maestà delle sue grandi foreste e del suo paesaggio: la foresta è la dimora della comunità riconoscibile nei costumi della tradizione locale dove i germani hanno radicato la loro identità, le foreste erano ciò che rendeva tedesca la Germania.

Solo che nei decenni successivi questa immagine di una Germania radicata nel suo territorio naturale verrà insidiata dalla crescita di una Germania industriale nei distretti carboniferi della Ruhr e di una borghesia urbana, soprattutto in maniera quasi emblematica a Berlino, una realtà non più trascurabile ma della quale occorrerà dar conto proprio per mantenere un ruolo convincente all’evocazione di Riehl.

E, sia detto tra parentesi, sarà proprio l’evocazione di una storia che nella tradizione giudaico-cristiana ha una sua teleologia a suggerire a Marx che la guida al futuro dell’umanità sarà comunque una soggetto collettivo, non più l’Urfolk ma la classe operaia come classe generale cui sarà affidato il suo destino. Mentre Engels, che pure traccerà un quadro dettagliato e impressionante condizione della classe operaia inglese, ha nella mente proprio che porteranno inevitabilmente alla rivoluzione e alla vittoria del comunismo, ma non si sognerebbe mai di contrapporre una campagna arcadica e felice a una città devastante, nella quale riconosce invece un paesaggio sinceramente epico: Non conosco nulla di così imponente della vista che offre il Tamigi quando dal mare si risale verso il London Bridge. Lo schieramento affollato delle case, i cantieri navali da ambedue i lati del fiume, soprattutto dopo Woolwich, gli innumerevoli bastimenti che si accalcano sempre più fitti lungo le due rive e da ultimo non lasciano libero che uno stretto passaggio nel mezzo del fiume, un passaggio nel quale sfrecciano uno attaccato all’altro decine e decine di piroscafi: tutto ciò è così grandioso, così immenso da dare le vertigini, e si resta sbalorditi dalla grandezza dell’Inghilterra ancor prima di mettere piede su suolo inglese.

D’altra parte questo tragico punto di vista è ambientato in Inghilterra, rientra in una vicenda con lo sfondo politico della legislazione inglese, ma non sembra condiviso da Jules Michelet, che ne Le peuple vede le cose in modo molto più ottimista. La grande e capitale rivoluzione è stata la cotonina stampata all’indiana.. E’ stato necessario lo sforzo combinato della scienza e dell’arte per forzare un tessuto ribelle, ingrato, il cotone, a subire ogni giorno così tante trasformazioni brillanti, poi così trasformate mettendole a disposizione dei poveri. Tutte le donne indossavano un tempo una veste bleu o nera che portavano per dieci anni senza lavarla, nel timore che se ne andasse in brandelli. Oggi suo marito, un povero operaio, , al prezzo di una giornata di lavoro, la copre di una veste fiorita. Tutto questo popolo di donne che presenta sulle nostre passeggiate una emozionante sfolgorio di mille colori, quello che una volta era il paesaggio di un lutto. Ma per lui la Francia è costituita dai contadini dagli operai dai borghesi, una Patria sorretta dall’amicizia e dall’amore – non dalla lotta di classe – i cui principi di affetto e di amicizia sono destinati per loro natura a dominare il mondo, nella fratellanza anche con i popoli colonizzati, senza alcuna pretesa di superiorità che semmai è riservata a i geni dell’arte.

Sarà nel 1887 Ferdinand Tönnies a proporre, in Comunità e società, uno schema interpretativo del comportamento associativo umano nella campagna e nella città, legittimando la loro coesistenza ma contemporaneamente suggerendo che la prima sia del tutto “naturale”, perché le sue forme emergono in seno alla famiglia nei rapporti tra madre e figlio, tra moglie e marito, tra fratelli, per estendersi poi ai rapporti di vicinato e di amicizia, rapporti improntati a intimità, riconoscenza, condivisione di linguaggi, significati, abitudini, spazi: ancora una volta quella comunità di sangue, di luogo, di spirito.

La società è invece una costruzione artificiale, un aggregato di esseri umani che solo superficialmente assomiglia alla comunità, nella misura in cui anche in essa gli individui vivono pacificamente gli uni accanto agli altri. Ma mentre la Comunità è durevole, in virtù dei legami reali e condivisi e della condivisone d’intenti che ne costituiscono le fondamenta come organismo vivo e pulsante, la Società è la semplice sommatoria di individui che poggia su reversibili legami di natura materialista ed è quindi destinata a morire nel momento in cui l’utilità della convivenza verrà meno: la prima è l’anima perenne della Germania, la seconda il frutto di un patto sociale momentaneo ed artificiale, proprio quello proposto dall’universalismo del contratto sociale degli illuministi francesi., della volontà generale, dei diritti umani, infine del regime democratico.

Va da allora consolidandosi una tematica strettamente tedesca di critica alla società moderna, generatrice di condizioni psicologiche che ne mineranno con il tempo la coesione, nel 1900 consolidata dal saggio di Georg Simmel, La metropoli e la vita dello spirito, che tuttora viene talvolta interpretata come una interpretazione autentica dell’alienazione della metropoli, di tutte le metropoli e non soltanto di Berlino.

La città moderna, la metropoli, porta ad una vita alienata, sostiene Simmel, nell’individuo metropolitano le sfere della famiglia e del vicinato, tipiche della comunità, perdono il loro peso, per essere sostituite dalla sfera dei mille contatti superficiali diretti – come sosteneva Tönnies – dall’impersonalità del denaro.

L’individuo metropolitano vive dunque una vita perennemente inquieta, perché un susseguirsi frenetico di immagini colpiscono il suo sistema nervoso, causando una diminuzione della capacità di reazione agli stimoli – la celebre metafora dell’uomo blasé – e dunque costretto a rifugiarsi nella ricerca di un”altrove” dove sia totalmente assente il condizionamento rigido del contesto sociale: che poi, in concreto, è dappertutto in Europa da mille anni una seconda casa in campagna, e qui in Germania in una campagna idealizzata come una autentica alternativa alla città.

Qualche anno dopo, sul finire della guerra nel 1917, sarà Oswald Spengler a ribadire questo punto di vista ne Il tramonto dell’Occidente.

Il contadino ha radici come il nipote dei suoi avi, l’avo dei futuri nipoti con la sua casa, con la sua proprietà. Ma oggi invece di un popolo formato, legato alla sua terra, nasce un nuovo nomade, un parassita, l’abitante delle grandi città, il puro uomo pratico senza tradizione in un massa informe e fluttuante, l’uomo irreligioso, intelligente, infecondo, profondamente avverso al contadinato e alla nobiltà terriera – che del contadino è la forma più alta – tutto ciò rappresenta un passo gigantesco verso l’anorganico, verso la fine: la civilizzazione rappresenta il trionfo della città, che si emancipa dalla terra, trovando la sua fine in questa stessa vittoria. Ora la città gigante succhia la campagna, insaziabilmente richiedendo e divorando masse sempre nuove di uomini, finché essa stessa si estingue in mezzo a regioni ormai quasi disabitate.

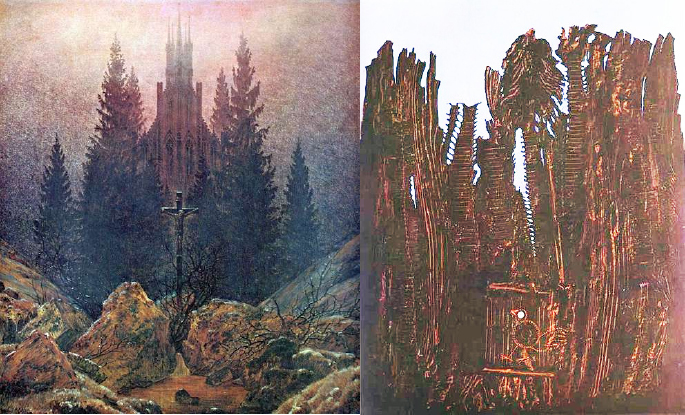

Era questa del resto la medesima radice della consapevolezza di Fichte, cui darà corpo Georg Friedrich Kersting con queste tre figure di suoi amici caduti combattendo Napoleone appostate in un bosco di querce, e ancora nel 1812 questa evocazione mistica di un paesaggio intrinsecamente germanico verrà suggerita da Kaspar David Friedrich, quasi corrispondente a quest’altra evocazione di Max Ernst nel 1927 – senza riserve la medesima di Walther Darrè – e in quel medesimo anno Fritz Lang girerà Metropolis, che non è quella critica alla società industriale come sarà Tempi moderni ma proprio l’evocazione della metropoli così densamente criticata nella letteratura, dove la figura del padrone è lì per mostrare quanto la nuova nobiltà sia profondamente e moralmente diversa dall’antica nobiltà della terra.

Le scenografie di Erich Kettelhut per Metropolis sembrano proprio voler evocare l’angoscia metropolitana

E in quei medesimi anni Paul Schultze-Naumburg, un architetto in qualche misura deluso dalla sua adesione giovanile allo Jugendstil, constaterà dal suo volontario ritiro in campagna come il tipo antropologico del contadino tedesco sia anche il depositario della autentica cultura della Germania, incrinata dalla degenerata arte contemporanea ormai diffusa nelle città – ma la tesi della degenerazione moderna della cultura occidentale era già stata esposta nel 1895 in modo esaustiva da Max Nordau nel suo Degenerazione – sostenuta nel suo libro Arte e razza che, dopo la sua adesione al nazionalsocialismo, ne diventerà la bandiera nella sfera culturale, suggerendo a Georg Grosz o a Walter Gropius di emigrare negli Stati Uniti..

La cosa curiosa è che questa diagnosi impietosa e in qualche misura tragica della condizione contemporanea dell’uomo metropolitano non sembra avere alcun riscontro nella Vienna, che nella teoria di Herder avrebbe dovuto venire coinvolta dalla medesima lingua e nel medesimo destino ma in quegli anni resa felicemente tumultuosa da Karl Krauss, da Sigmund Freud, da Adolf Loos, da Otto Wagner, da Robert Musil, da Arnold Schönberg, da Oskar Kokoschka, da Ludwig Wittgenstein, e neppure la Parigi della belle époque sullo sfondo dell’epica sottile di Marcel Proust, anche se Walter Benjamin non rinuncerà a riconoscervi le tracce del comune destino delle metropoli: I quartieri di Parigi vanno perdendo la loro fisionomia specifica, rendendo così estranea agli stessi parigini la loro città: essi non vi si trovano più a loro agio, e cominciano a prendere coscienza dell’inumanità della grande metropoli.

Ma è lì, in questa tradizione, che andrà consolidandosi il principio che questo paesaggio debba venire preservato ed esaltato: una tesi che verrà fatta propria della Costituzione della Repubblica di Weimar nel 1919 – le bellezze della natura, ed il paesaggio sono protetti e curati dal Reich – a sua volta ripreso come sfondo implicito nel suo libro, Sangue e suolo, da Walther Darré – che diventerà poi ministro di Hitler – ribadendo la tesi dello stretto rapporto tra il popolo tedesco e il suo territorio agricolo, a quelle sue foreste da conservare e proteggere, e quel destino di supremazia tedesca nel destino dell’umanità sarà affidato alla rigenerazione di una nuova nobiltà, come sosteneva Herder e come sosteneva Spengler, radicata proprio nel territorio.

Darrè sarà quasi il fondatore dell’ecologismo contemporaneo in un contesto, quello degli anni Trenta, in cui gli scaffali delle le librerie tedesche rigurgitavano di libri che attribuivano la peculiarità nazionale e razziale del popolo tedesco alla sua eredità silvestre, sicché con Hitler la conservazione delle foreste verrà istituzionalizzata con la creazione di una specifica organizzazione amministrativa del Terzo Reich: seppure ora l’esempio paesistico sarà per Hitler occorrerebbe evitare di rovinare il paesaggio con condutture dell’alta tensione, teleferiche e altri macchinari del genere, e tantomeno allargare il viale davanti alla porta di Brandeburgo di 20 o 30 metri per parte per farne una pista d’aeroplano, quel viale antico che del resto Darré suggeriva di preservare ad ogni costo nelle sue fattorie modello.

È questo il contesto culturale nel quale diventa più chiara la tesi di Carl Schmitt, che il futuro del mondo fosse fondato su una partizione territoriale del globo tra grandi imperi connotati da tre grandi spazi geografici, ciascuno dominato da una nazione guida, quello europeo dalla Germania evocata da Fichte.

Il primo quello americano proclamato dal presidente Monroe nel 1823, l’America agli americani, che porterà nel 1898 alla guerra per strappare agli spagnoli Cuba, e che non comportava una conquista materiale ma solo una egemonia, diciamo, culturale in senso lato, lasciando a ogni popolo il suo territorio ma con la consapevolezza di far parte di un impero.

Il secondo, dopo la dimostrazione nel 1805 a Tsushima della loro efficienza militare, sarà quello dell’estremo Oriente dominato dai giapponesi, che contribuiranno a questo progetto mondiale attaccando Pearl Harbor – dopo aver conquistato Cina, Corea, Indonesia – per cacciare gli americani da un territorio virtualmente nel campo del loro impero, proprio come gli americani avevano fatto con la guerra di Cuba.

Il terzo grande spazio sarebbe stata l’Europa, i cui territori saranno conquistati dai tedeschi con le armi ma poi lasciati in parte – scorporate le regioni abitate da tedeschi direttamente incorporati nel Reich con successive annessioni e quelli riassegnati ai coloni tedeschi in Polonia – a governi locali sostanzialmente autonomi, come quelli di Pétain o di Quisling ma anche di Franco e di Mussolini, perché costituiti a loro volta da un popolo che è una realtà vivente determinato dalla sua specie e dalla sua origine, dal suo sangue e dal suo suolo – seppure sovraordinati dai puri ariani della Germania.

In questa logica non hanno posto gli ebrei, tutti gli ebrei, perché sono un popolo senza un proprio suolo, e quindi non possono venire integrati nell’impero con un proprio Stato, mentre lo potranno i greci, i croati, gli italiani, i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, eccetera.

Non avendo un proprio suolo gli ebrei sono sparsi nelle diverse società contribuendo a disgregarle come una sorta di lebbra il cui legame di sangue copre l’intera Europa, infiltrandosi negli Stati, sicché l’impero degli ariani diventerebbe di fatto dominato dagli ebrei, proprio quelli senza una loro terra. Dunque la necessità di sterminarli tutti, come una cattiva pianta in un buon seminato: e questa tesi febbrile sarà esposta da Hitler in Mein Kampf, ora riedito con cautela in Germania ma liberamente reperibile sul web in italiano.

Fondamento del nazionalsocialismo questa dottrina del suolo del popolo come costitutivo della nazione verrà nel 1949 abiurata dalla Costituzione della Repubblica Federale, che riconoscerà che il paesaggio costituisce un ambito della giurisdizione ma senza farne il termine di una strategia dello Stato, affidandone invece la tutela e la gestione alla discrezione amministrativa dei laender.

L’Assemblea Costituente italiana nel 1948 echeggerà il dibattito contemporaneo nella Germania affidando il paesaggio non allo Stato ma alla Repubblica – costituita dai cittadini e dalle loro associazioni, dai Comuni, dalle Regioni e anche dallo Stato – ma il ritardo nell’istituzione delle Regioni manterrò fino a oggi in vita le leggi centralistiche del 1939, leggi ispirate ai principi autoritari del nazionalsocialismo piuttosto che a quelli delle democrazie del dopoguerra.

E, mentre poi in nessuna delle altre nazioni europee sono rintracciabili tracce del principio del nazionalsocialismo, mi resta la sensazione che la convenzione europea sul paesaggio, nella sua apparente ragionevolezza, risenta a Bruxelles della eco lontana della tradizione tedesca.

Ora abbiamo più chiaro come il desiderio di controllare le trasformazioni di un particolare paesaggio nel nostro specifico momento storico sia del tutto legittimo, un desiderio radicato tuttavia soprattutto nelle mani delle comunità locali e delle sue istituzioni, ma abbiamo anche chiaro come la pretesa di sovraordinare queste trasformazioni alla convinzione che il paesaggio costituisca l’anima di una Regione o dello Stato abbia la sua radice non nel Walden di Thoreau ma nella tradizione del nazionalsocialismo: Il territorio bene comune degli italiani è il titolo del recente libro di Paolo Maddalena, precisamente il medesimo del celebre libro di Riehl e del punto di vista di Darrè, Sangue e suolo.

I grandi spazi evocati da Schmitt, quegli spazi immaginati da Hitler, deliberatamente ignoravano tutte le terre allora tema del colonialismo, dal momento che quello della Germania era per natura il territorio europeo, quello orientale della Polonia dove i tedeschi avrebbero trovato le nuove terre organizzando il paesaggio della loro stirpe descritto da Thünen: delle genti di là del Mediterraneo e giù nel Maghreb o nell’Arabia fino ai lontani paesi della Mezzaluna Fertile dove abitavano genti che non erano nemmeno un popolo, non metteva conto neppure pensare.

Solo che il seme del nazionalismo europeo aveva incominciato a radicarsi anche in quei paesi, consapevoli di essere accomunati da una lingua e da una religione e da una terra conquistata a partire dal 632, e cinquant’anni fa Sayyd Qutb. Riprenderà le medesime bandiere di Fichte: la leadership dell’uomo occidentale nel mondo umano sta giungendo alla fine, non perché la civiltà occidentale sia materialmente fallita o abbia perso la sua forza economica o militare, ma perché l’ordine occidentale ha fatto la sua parte, e non possiede più quella riserva di “valori” che consentivano il suo predominio…la rivoluzione scientifica ha finito il suo ruolo, come hanno finito il loro tempo il “nazionalismo” e le comunità territorialmente limitate che sono sorte nella sua epoca…è giunto il turno dell’Islam e della umma, una sola nazione nel mondo cementata da quell’unica e sola lingua sacra che è l’arabo e le sue immutabili istituzioni come le ha volute Dio stesso.

Ecco come il seme del nazionalismo nella sua versione germanica, con il suo sottinteso di un programma di rigenerazione di tutto il mondo, sia andato oggi trapiantandosi nelle terre dell’Islam.