Casa a Roma, tra centro e periferia

Un’analisi critica del modello abitativo romano nell’era neoliberista

Biografia autore

Alessandro Gatta ha conseguito la laurea in Scienze dell’Architettura ed è attualmente iscritto al corso di laurea magistrale in Progettazione Urbana presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Parallelamente alla formazione accademica, è impegnato in ambito politico e sociale, partecipando all’organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta e contribuendo alla gestione collettiva della polisportiva popolare Atletico San Lorenzo di Roma.

Da qui deriva un interesse costante per pratiche collettive e processi partecipativi dal basso, orientati alla riappropriazione degli spazi urbani, alla denuncia delle disuguaglianze sociali e territoriali, alla tutela dei diritti fondamentali e alla costruzione di una cittadinanza attiva, consapevole e inclusiva.

Abstract

L’articolo analizza gli impatti socio-spaziali dell’egemonia neoliberista sul mercato abitativo di Roma, esplorando al contempo le forme di resistenza e le alternative concrete emerse dal basso. Attraverso un approccio critico che combina la teoria urbana con l’analisi empirica di dati sul mercato immobiliare e indicatori socio-economici, l’articolo affronta come la finanziarizzazione della casa e le politiche pubbliche orientate alla rendita abbiano prodotto una crisi abitativa sistemica.

Tali dinamiche si manifestano attraverso processi di gentrificazione, turistificazione del centro storico e una segregazione spaziale che spinge le fasce sociali più deboli verso le periferie, acuendo le disuguaglianze. In risposta a questa “urbanizzazione del capitale”, l’articolo esamina due casi studio emblematici di riappropriazione dello spazio: l’ex caserma di Porto Fluviale Rec House e l’ex stabilimento di Metropoliz, sede del MAAM (Museo dell’Altro e dell’Altrove). Queste esperienze, nate da occupazioni e conflitti, si sono evolute in laboratori di rigenerazione urbana basati su autogestione, co-decisione e welfare comunitario.

Il contributo sviluppa dunque le argomentazioni proposte dall’autore nella la tesi di laurea triennale in scienze dell’architettura, concludendo sulla possibilità di pensare tali pratiche come espressione di “diritti di città”, modelli alternativi di abitare attraverso cui le ripensare radicalmente le politiche urbane odierne della città di Roma.

Housing in Rome, between Center and Periphery.

A critical analysis of the Roman housing model in the neoliberal era

Abstract

This article analyses the socio-spatial impacts of neoliberal hegemony on Rome’s housing market, while also exploring the forms of resistance and concrete alternatives that have emerged from the grassroots. Through a critical approach that combines urban theory with empirical analysis of real estate market data and socio-economic indicators, the article addresses how the financialization of housing and public policies geared towards rent extraction have produced a systemic housing crisis.

These dynamics manifest themselves through processes of gentrification, the touristification of the historic centre, and spatial segregation that pushes the most vulnerable social groups towards the peripheries, thereby exacerbating inequalities. In response to this “urbanization of capital,” the article examines two emblematic case studies of spatial reappropriation: the former barracks of Porto Fluviale Rec House and the former factory of Metropoliz, home to the MAAM (Museum of the Other and the Elsewhere). Born from occupations and conflict, these experiences have evolved into laboratories of urban regeneration based on self-management, co-decision, and community welfare.

The contribution thus develops the arguments proposed by the author in their undergraduate thesis in Architecture, concluding that these practices can be considered expressions of “urban commons” and “rights to the city.” They represent alternative models of living through which to radically rethink current urban policies in the city of Rome

Introduzione

La ristrutturazione delle economie e il cambiamento del sistema finanziario hanno avuto effetti importanti sui mercati immobiliari, generando profondi cambiamenti sullo spazio per effetto delle dinamiche di rendita (Haila, 1988). Con l’avvento degli anni ’90, l’Italia ha subito una profonda contrazione degli investimenti pubblici destinati alla casa. Da questo momento in poi, gli investimenti verranno orientati prevalentemente verso settori non finanziari, come il turismo e l’accesso di massa alla proprietà privata, a discapito delle politiche abitative e sociali (Lelo, Monni, Tomassi, 2019). Questa strategia ha privilegiato la riproduzione del capitale invece che la produzione di quest’ultimo, spingendo la trasformazione della casa da luogo di vita domestica a investimento orientato alla rendita (Gainsforth, 2022; Pizzo 2020, 2023). Quello che oggi segue è uno scenario che vede il mercato della casa gestito interamente da privati, per i quali, disuguagliane di reddito e di classe hanno maggior peso (Pizzo 2023). Sfratti, sgomberi che si moltiplicano, studenti in tenda, occupazioni abitative, famiglie in sovraffollamento: sono solo alcuni dei fenomeni che dimostrano come la questione della casa assuma oggi una valenza peculiare come ambito di studio nelle stesse università di architettura. Ad essere messe in campo non sono infatti solo questioni disciplinari; piuttosto, sono chiamati in causa posizionamenti soggettivi. Nel caso di chi scrive, quello di studente-militante, guidato da un doppio registro di pensare/agire la città e la sua costruzione. Quest’articolo, dunque, raccoglie e amplia alcune riflessioni sviluppate nella mia tesi di laurea dal titolo Roma tra centro e periferia, Differenze sociali e diritto alla città[i].

L’urbanizzazione del Capitale e la segregazione sociale a Roma

In urbanistica, il concetto di rendita diviene paradigma di sviluppo, per il quale la disciplina mette a disposizione una serie di strumenti volti a catturare il valore incrementato (plusvalore) e, eventualmente, ridistribuirlo se e quando il piano lo consente. Ciò avviene non ponendo in discussione i principi dei mezzi a disposizione, quindi, senza mettere in discussione a monte il concetto di rendita (Pizzo 2023), finendo per non rispondere più ai reali fabbisogni ma facendo proprie le logiche della rendita speculativa (Pizzo, d’Albergo, Moini 2018). In questo modo, il piano regolatore – a Roma come altrove – diventa una sommatoria di progetti urbani volti a realizzare le ideologie neoliberiste e dove il diritto edificatorio stabilisce l’intangibilità della rendita fondiaria (Insolera, 2011). Il liberismo, di fatto, restringe così le forme di controllo delle trasformazioni urbane, facendo scomparire il ruolo del pubblico nel delineare lo sviluppo della città:

«l’unico attore è la proprietà e l’economia» (Berdini, 2002)[ii].

Venuto a mancare quell’equilibrio nella distribuzione dei poteri tra pubblico e privato[iii], l’anarchia proprietaria, la speculazione edilizia, la rendita immobiliare e i rentier diventano così preminenti, legittimati dall’urbanizzazione del capitale (Harvey, 1974; Scott, 1980)[iv].

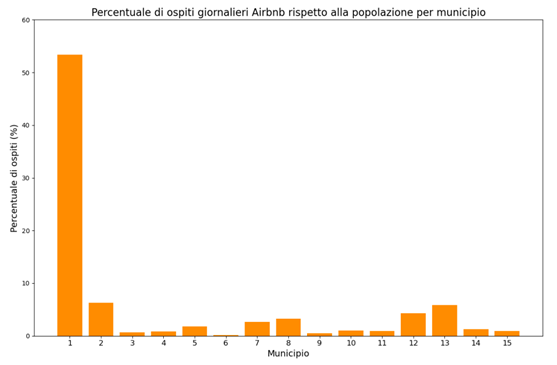

David Harvey (2013) descrive questo processo come accumulo tramite spossessamento: il capitale si appropria degli spazi urbani, ristrutturandoli in funzione delle proprie esigenze economiche e di consumo. A Roma, tale dinamica si manifesta – anche in presenza di pianificazione pubblica – attraverso processi di gentrificazione, turistificazione e disneyficazione dei quartieri centrali e in quelli in fase di deindustrializzazione. Inoltre, a causa del mancato controllo del mercato degli affitti, l’ultimo decennio ha visto una chiara tendenza nel destinare questi ultimi a un mercato locativo a breve termine, avviando così un processo di turistificazione del residenziale (Esposito 2020, 2023). L’ossessione per lo sviluppo turistico e la visione della casa di proprietà come bene per riprodurre ricchezza ha avuto impatti importanti e diretti sull’abitare: Il Municipio I mostra una densità di Airbnb pari a 108 ogni 1000 abitanti e una presenza giornaliera di 533 turisti ogni 1000 residenti, più che raddoppiando qualsiasi altro municipio

Figura 1 Grafico della percentuale di ospiti giornalieri Airbnb rispetto alla popolazione per municipio (Angelani, Catizone, Gatta, 2025)

Questa tendenza ha avuto effetti devastanti sulla residenzialità, determinando lo snaturamento dei quartieri storici e delle aree centrali, un tempo caratterizzati da comunità locali coese, e ora dominate da city users. Ovvero, persone che vengono, consumano e se ne vanno, assecondando l’ideale della città neoliberista[vi].

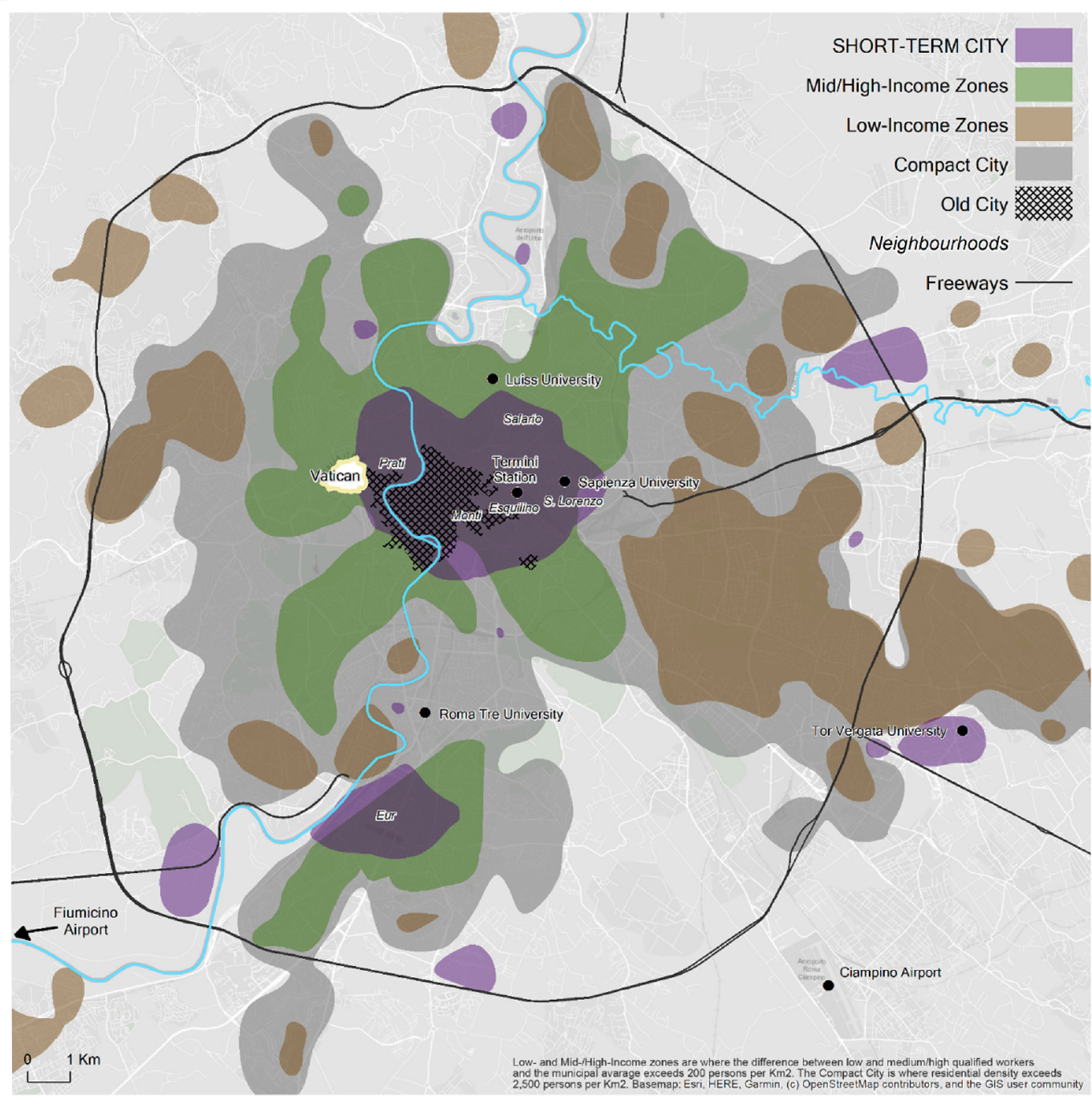

Figura 2 The short-term city (Celata, 2023)[vii]

Il secondo effetto di tale tendenza è l’esclusione delle fasce sociali più deboli. L’incremento dei prezzi degli affitti, del costo della vita e la sottrazione di spazio abitativo ha reso insostenibile per molte famiglie risiedere nei quartieri centrali, costringendole a spostarsi verso le periferie generando una segregazione spaziale basata sul reddito (Lelo, Monni, Tomassi 2021, Gainsforth 2022; Esposito, Pizzo 2023). Al contrario, le zone più attrattive del centro diventano meta di chi ha capacità economiche superiori alla media, spesso non residenti (Pizzo, 2023). Qui grandi gruppi o catene affossano i piccoli commercianti che finiscono per avere la stessa sorte degli abitanti o, peggio, rimangono disoccupati (Pizzo, 2023).

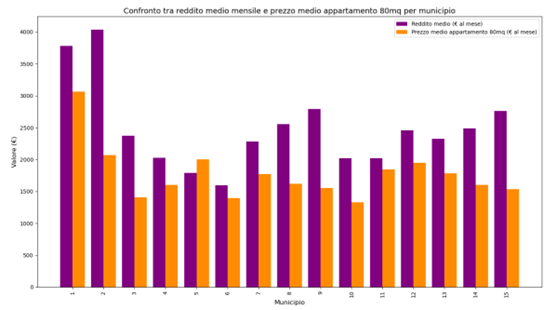

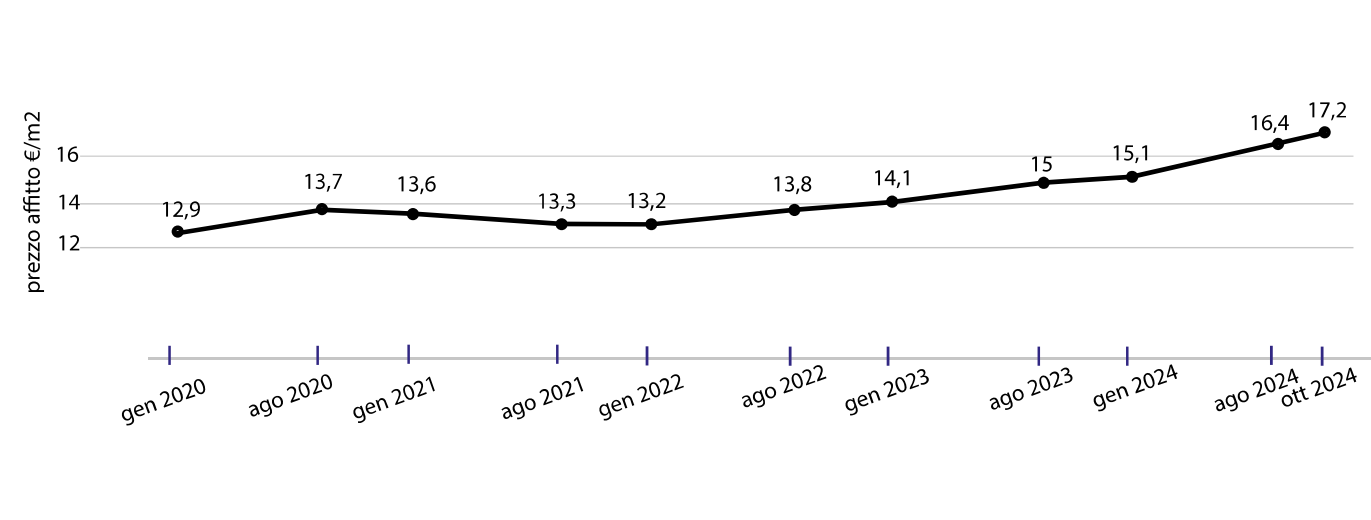

L’aumento medio del prezzo degli affitti negli ultimi cinque anni supera i 5 €/m2 al mese, ciò vuol dire che in media per una casa di 80 m2 il costo di un’abitazione aumenta di 4.800 € all’anno, oltre il doppio di due mensilità per la media degli stipendi romani[viii].

Figura 3 Grafico del confronto tra il reddito medio mensile e il prezzo medio di un appartamento di 80mq per municipio (Angelani, Catizone, Gatta, 2025)

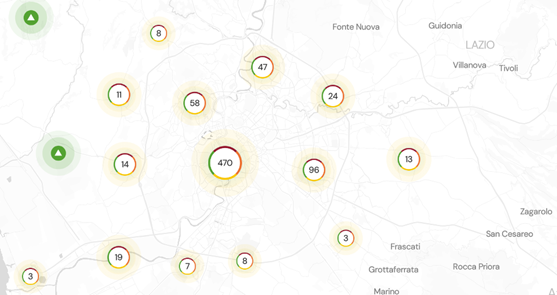

Il Giubileo recentemente avviato ha ulteriormente aggravato la situazione. Gli investimenti infrastrutturali e di valorizzazione turistica, concentrati quasi esclusivamente sulle aree centrali, ammontano a 1.335 milioni di euro[ix]. Inoltre, secondo la mappa (Fig.1), solamente 16 degli 829 interventi sono rivolti all’housing, classificando come tali anche gli interventi di manutenzione ordinaria (11 interventi su 16)[x]. Questi interventi non solo amplificano le disuguaglianze socio-spaziali, ma alimentano altresì l’aumento dei prezzi immobiliari.

Figura 4 Mappa degli interventi giubilari, è chiara la destinazione di questi nelle aree centrali. https://www.romasitrasforma.it/

Figura 5 Grafico dell’aumento del prezzo medio degli affitti a Roma (€/mq mese, 2024) realizzato dall’autore sulla base dei dati forniti da https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/lazio/roma/

L’esclusione delle fasce più deboli dai quartieri centrali ha determinato, come detto, una migrazione forzata verso le periferie, luoghi che incarnano la città del disagio. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei quadranti est e sud-ovest di Roma, dove si trovano molti quartieri popolari (PEEP)[xi].

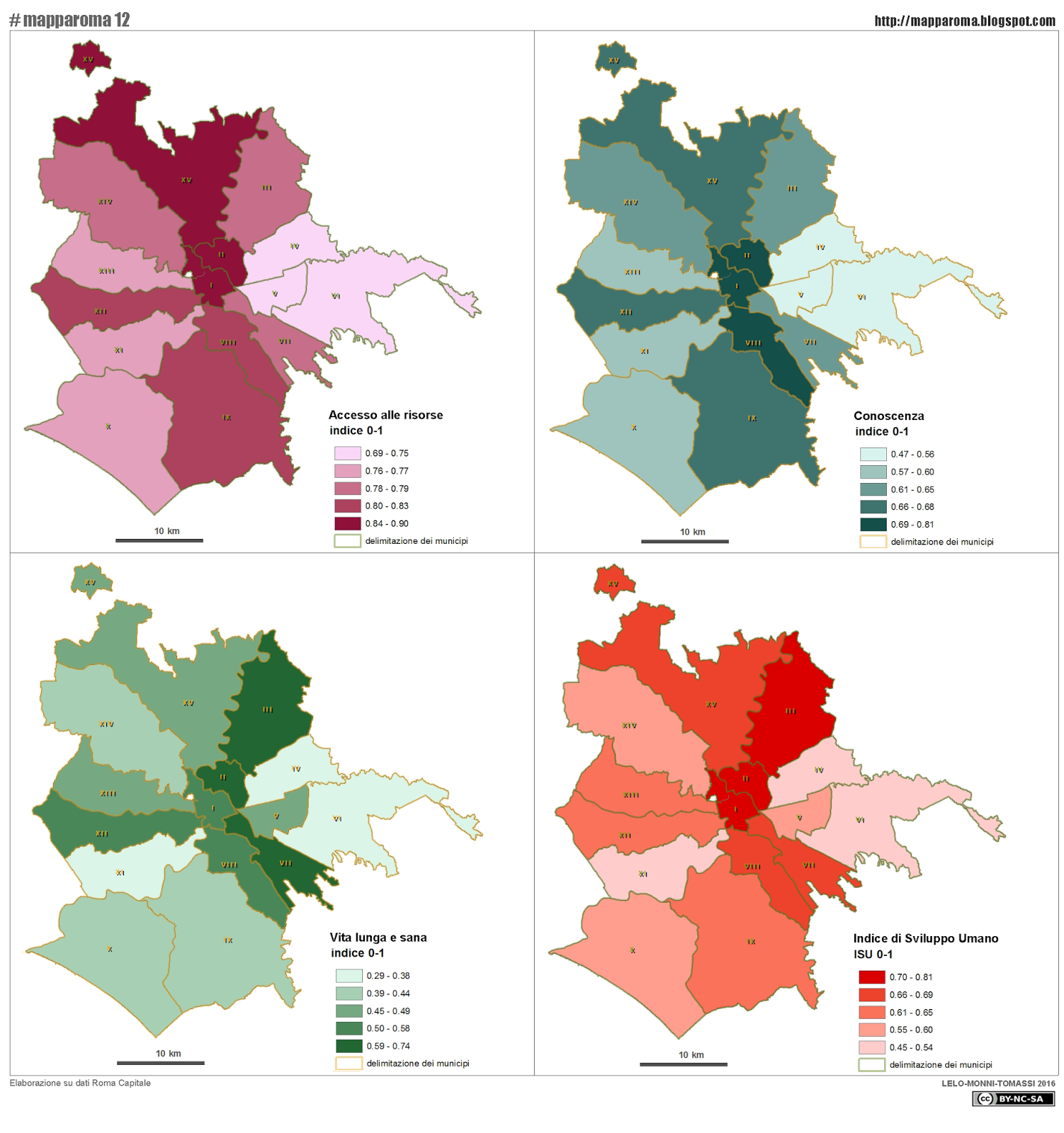

Figura 6 Mappe dell’indice di sviluppo umano nei municipi di Roma. https://www.mapparoma.info/mappe/mapparoma12-sviluppo-umano-nei-municipi-roma/

Qui, gli indicatori socio-economici dipingono un quadro allarmante:

- basso livello d’istruzione: il 57% degli abitanti non consegue un diploma di scuola secondaria superiore, mentre solo il 10% è laureato, contro il 46% del centro;

- accesso limitato ai servizi: meno del 10% degli abitanti vive a meno di dieci minuti a piedi da una fermata ferroviaria;

- precarietà economica: i redditi annui variano tra i 17.460 e i 25.000 euro, con un indice di Gini che registra il massimo livello di disuguaglianza nei Municipi centrali (0,66) rispetto al minimo delle periferie est (0,38).

Questi dati testimoniano la segregazione socio-spaziale che caratterizza Roma. Le periferie, isolate sia fisicamente che socialmente, sono il riflesso di una politica urbana che privilegia il capitale rispetto alle persone[xii].

È necessario interrogarsi sul ruolo dello Stato non solo come regolatore, ma anche come attore attivo nella produzione di disuguaglianze e discriminazioni strutturali. Spesso, infatti, manca una riflessione critica sul funzionamento del welfare state, sulle politiche abitative e sulle dinamiche del mercato del lavoro, che contribuiscono in modo determinante ai meccanismi di segregazione urbana (Montesano 2024). In questo contesto, le risposte istituzionali al disagio sociale si traducono sempre più frequentemente in strategie securitarie, come nel caso del cosiddetto modello Caivano[xiii]: un approccio repressivo, basato sull’invio massiccio di forze dell’ordine e su interventi emergenziali che, invece di affrontare le radici economiche e sociali del disagio, finiscono per criminalizzare interi quartieri. Così, la marginalità urbana viene ridotta a un problema di ordine pubblico, oscurando le responsabilità sistemiche che l’hanno prodotta, un pugno di ferro che, non solo tende a ghettizzare ancora di più chi vi abita, ma si rifiuta di parlare con tutte quelle realtà che negli anni si sono organizzate per sopperire a tali mancanze e che hanno saputo costruire una rete di resistenza civile fatta di associazioni e volontariato[xiv].

Il Diritto alla Città tra resistenza e progetto

In risposta alle pressioni del modello neoliberista di esclusione delle fasce più deboli, stanno tuttavia emergendo sperimentazioni urbane che sfidano tali logiche, rivendicando il diritto alla città. Questo concetto, formulato inizialmente da Henri Lefebvre e successivamente approfondito da David Harvey, evidenzia la necessità di un potere collettivo in grado di riappropriarsi degli spazi urbani per redistribuirli equamente. Tale processo di redistribuzione si basa sull’ascolto e sulla risposta alle esigenze delle comunità marginalizzate, spesso incapaci di riconoscersi come tali. Questo approccio consente di immaginare e realizzare traiettorie inclusive di abitare, vicine ai bisogni concreti delle persone.

A Roma, due esempi si dimostrano particolarmente significativi per la loro capacità di dare forma prospettive alternative di rigenerazione urbana. Le esperienze di occupazione del Porto Fluviale Rec House e di Metropoliz rappresentano esempi significativi di innovazione urbana, capaci di incidere sulla struttura organizzativa dell’abitare in città, nonostante le sfide e le difficoltà incontrate nel tempo.

Entrambe le esperienze nascono dalle occupazioni del movimento per il diritto all’abitare e sono tutt’ora sostenute da ASIA-USB insieme a tutte le realtà sociali che hanno costruito spazi e comunità all’interno dei luoghi. La prima, Porto Fluviale RecHouse (2003-2021, 2021-2025), un’ex caserma abbandonata, che nel giugno del 2003 viene occupata da 160 famiglie in emergenza abitativa, in larga parte migranti e precari. Da quel momento ha inizio il processo di riuso dell’ex magazzino come abitazione, spazio di condivisione sociale e produzione. Nel 2022, il Comune di Roma ha avviato il progetto Porto Fluviale Rec House, finanziato con 11 milioni di euro dal PNRR, con l’obiettivo di recuperare l’immobile senza consumo di suolo e in un’ottica di sostenibilità e densificazione. La proposta intende sanare l’occupazione abitativa attraverso la realizzazione al piano terra di una piazza pubblica con spazi sociali e servizi aperti a tutta la città (un mercato a km 0, uno sportello antiviolenza e laboratori) e ai piani superiori la costruzione di alloggi ERP di diversi tagli da assegnare tramite Bando Speciale a coloro che ne hanno il titolo tra gli attuali occupanti. Nonostante le difficoltà iniziali legate alla regolarizzazione della posizione degli occupanti, il progetto ha visto una collaborazione attiva tra istituzioni e residenti, contribuendo alla costruzione di un bagaglio di esperienze e conoscenze utili a ripensare la dimensione dell’abitare secondo criteri di co-gestione e co-responsabilità. Come dichiarato da Cristiano Armati: “I lavori procedono e si comincia già a intravedere ciò che verrà: un luogo in cui il concetto di “abitare” si declina attraverso la compenetrazione di spazi residenziali e spazi sociali; una vera e propria piazza aperta al quartiere oltre che case per tutte le famiglie che hanno affrontato una lotta lunga vent’anni per arrivare fino a questo punto. C’è molto fermento intorno al progetto e, attualmente, si è alle prese con gli ultimi dettagli burocratici proprio rispetto al modello di gestione degli spazi sociali che, nel rispetto della storia del luogo e dei suoi valori, non potrà che essere di tipo partecipativo, inclusivo e, naturalmente, basato su un concetto di democrazia assembleare.”[xv]

Figura 7 Blu’s real estate developer ship. Foto di Francesco Careri (2015). https://commonedge.org/architecture-schools-in-rome-help-reuse-and-renovate-public-housing/[xvi]

La seconda esperienza, quella di Metropoliz, racconta un progetto di rigenerazione culturale e abitativa di un ex stabilimento industriale. In questo spazio convivono abitazioni, laboratori culturali e attività artistiche, dando vita a un modello innovativo di interazione sociale. Oltre a essere un luogo di residenza, Metropoliz ospita il MAAM –Museo dell’Altro e dell’Altrove, considerato il primo museo contemporaneo abitato al mondo. Questa esperienza unica ha contribuito a sensibilizzare le istituzioni, portando il Comune di Roma a prendere posizione con l’intento di acquisire il complesso attraverso fondi del PNRR. Il progetto prevede il mantenimento del museo, riconoscendone il valore culturale e sociale, e la realizzazione di alloggi ERP destinati agli oltre 200 abitanti attuali. L’intervento mira anche a rispondere più ampiamente alla crisi abitativa cittadina, prevedendo un numero di alloggi superiore al solo fabbisogno dell’occupazione.

La gestione degli spazi in esperienze come Porto Fluviale e Metropoliz si fonda su pratiche di co-decisione e assemblearismo, dove residenti e realtà solidali definiscono collettivamente le regole di convivenza e l’uso degli ambienti comuni. Particolare attenzione è riservata alla dimensione pubblica dell’abitare: entrambi i luoghi si aprono alla città attraverso iniziative culturali, mercati, laboratori, esposizioni e servizi autorganizzati, trasformandosi in spazi porosi che superano il concetto tradizionale di casa. In questo modo, il confine tra interno e esterno si sfuma e l’abitare diventa anche prendersi cura del territorio, alimentando un senso di appartenenza e responsabilità condivisa.

Figura 8 Metropoliz, Piazza Perù – dove vivono (soprattutto) sudamericani. Murales “L’uomo della luna” di Carlos Atoche. Foto di Maurizio Franco. https://openmigration.org/analisi/roma-meticcia-metropoliz-e-il-museo-dellaltro-e-dellaltrove/

Questi progetti dimostrano come l’autodeterminazione delle comunità possa diventare una risposta concreta al disagio abitativo, puntando su un pratiche di rigenerazione urbana radicate sulle presenze che animano la città. Lungi dall’essere semplici soluzioni al degrado, tali interventi rappresentano una sfida diretta al paradigma neoliberista, offrendo visioni alternative di città e di collaborazione.

Tali esperienze sono nate solo grazie al conflitto generato da quelle forze reali che subiscono questo modello di città ed economia: chi vive la precarietà lavorativa, le nuove forme di schiavitù e i lavori servili, le comunità migranti, il popolo della marginalità e dell’esclusione sociale, gli abitanti delle immense periferie (Vanessa Ansini, Guido Lutrario, 2002)[xvii].

Diritto alla speranza

L’articolo ha cercato di mettere in luce le conseguenze della logica neoliberista applicata alla città di Roma evidenziando come la priorità data al capitale abbia aggravato le disuguaglianze socio-spaziali, escludendo le fasce più deboli dai processi decisionali. Privilegiando la rendita e la valorizzazione del capitale, le trasformazioni urbane in atto a Roma hanno progressivamente svuotato il concetto di abitare del suo significato sociale e collettivo. Lungi dall’essere un semplice problema di allocazione di alloggi, la questione della casa è oggi uno dei terreni più critici della disuguaglianza contemporanea, in cui si condensano tensioni economiche, politiche e culturali. I processi di gentrificazione, turistificazione e dismissione del patrimonio pubblico non solo generano esclusione abitativa e marginalizzazione sociale, ma contribuiscono alla costruzione di una città polarizzata, frammentata e sempre meno accessibile per le fasce più vulnerabili della popolazione, ma anche al suo ceto medio. Tuttavia, il concetto di diritto alla città offre una prospettiva di speranza, suggerendo che una gestione collettiva degli spazi urbani possa rappresentare una valida alternativa alle logiche speculative. I progetti presi in esame, seppur nati in contesti di emergenza e spesso ostacolati da politiche istituzionali, hanno saputo generare forme di abitare inclusive, fondate sull’autogestione, la solidarietà e la co-progettazione. Essi rappresentano spazi di resistenza, ma anche di sperimentazione, capaci di mettere in discussione le gerarchie imposte dal mercato e di riattivare il potenziale trasformativo della città a partire dalle comunità che la abitano. Le pratiche descritte in questo elaborato non sono modelli da replicare meccanicamente, ma orizzonti da cui trarre ispirazione per ripensare l’abitare urbano fuori dai vincoli imposti dal profitto.

La sfida futura risiede nella capacità di trasformare queste sperimentazioni locali in politiche strutturali, capaci di garantire un accesso equo alle risorse urbane e di restituire la città a tutti i suoi abitanti. Infine, preme ribadire, come l’urbanistica e le politiche pubbliche abbiano più che mai bisogno di tornare ad essere uno strumento di giustizia sociale. Per fare questo, devono cessare di essere funzionali ai processi estrattivi della rendita, scegliere nuovamente da che parte stare.

Riferimenti Bibliografici

Articiviche (2021). Porto Fluviale RecHouse. Testo disponibile al sito: https://articiviche.blogspot.com/2021/03/porto-fluviale-rechouse.html (consultato il 6 novembre 2024).

Brollo, B., & Celata, F. (2023). Temporary populations and sociospatial polarisation in the short-term city. Urban Studies, 60(10), 1815–1832. DOI: 10.1177/00420980221136957

D’Erme N. (2002). Lezioni di Piano per un altro Piano Regolatore di Roma. Napoli: Carta/Edizioni Intra Moenia.

Gainsforth S. (2022). Abitare stanca. La casa: un racconto politico. Firenze: effequ.

Haila, A. (1988). Land as a financial asset: the theory of urban rent as a mirror of economic transformation. Antipode, 20(2), 79-101. DOI: 10.1111/j.1467-8330.1988.tb00170.x

Harvey D. (2008). “The Right to the City”. New Left Review, 53: 23-40.

Harvey D. (2013). Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street. Roma: Editori Riuniti.

Harvey D. (2018). Il capitalismo contro il diritto alla città. Milano: Cartografie.

Insolera I. (2011). Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo. Torino:Einaudi.

Lefebvre H. (1968). Le droit à la ville. Paris: Anthropos.

Lelo K., Monni S. e Tomassi F. (2019). “La città del disagio: analisi socio-spaziale delle periferie romane”. Milano: FrancoAngeli.

Lelo K., Monni S. e Tomassi F. (2021). Le sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe. Roma: Donzelli (collana Saggine).

Montesano (2024). “Ethnic or class-based residential segregation? Empirical evidence from Bologna”. Milano: FrancoAngeli.

Pizzo B. (2022). Vivere o morire di rendita. La rendita urbana nel XXI secolo. Roma: Donzelli Editore.

Progetto Metropoliz. Disponibile su: [https://www.romatoday.it/politica/metropoliz-progetto-rigenerazione-urbana-case-popolari.html] (consultato il 10 novembre 2024).

Note

[i] Università degli Studi di Roma Tre, 20/12/2024. Corso di studi Scienze dell’architettura, anno accademico 2023/2024. Relatore: Fabrizio Finucci, correlatore: Daniele Mazzoni.

[ii] P. Berdini, Lezioni di piano, per un altro piano regolatore (Roma, 2002). Le non regole dell’urbanistica neoliberista pag. 51-52.

[iii] Ibid. ii, pag. 52-54. A tali cambiamenti concorrono vari fattori del depauperamento pubblico a favore del privato e di tutte le parole chiave del modello neoliberista che hanno ridefinito i rapporti (sociali e culturali) e l’ideologia dell’attuale sinistra neoliberista: la subordinazione della sfera pubblica all’iniziativa privata; il primato della visione economicista; la massimizzazione del profitto; la competizione come filosofia; l’ideologia della flessibilità; la limitazione dei diritti; la finanziarizzazione dell’economia e i tempi delle decisioni.

[iv] La rendita viene intesa in due modi: il primo come ogni forma di reddito derivante da capitali o patrimoni e non dal lavoro, contribuisce più di altri fattori all’aumento delle disuguaglianze sociali, consolidato una nuova classe sociale: quella dei “rentier” (Piketty, 2014). Tale diffusione di classe della rendita nasconde la sua concentrazione perché, in realtà, “pochi possono vivere di rendita, molti morirne” ( Pizzo 2023, p.53). D’altronde Marx (1967) già aveva compreso tale processo di accumulazione capitalista e denuncia l’avvento di “un’aristocrazia finanziaria” (rentier) che fonda il proprio predominio di classe attraverso la rendita, quelli che Engels (1872) definirà i secondi metodi di appropriazione del plusvalore, sottolineando in tale processo lo stretto rapporto tra proprietà e rendita, capace di: “stabilire monopolio e richiedere l’intervento dello stato” ma, anche quando questo interviene, “è produzione privata senza un controllo della proprietà privata” (Marx 1967 3.1 p.520). Da queste affermazioni, segue il concetto di rendita urbana, volta alla creazione di un “vantaggio localizzativo” che si sviluppa secondo quelle che sono le precondizioni della rendita, ovvero: la scarsità di offerta (effettiva o determinata) e la presenza di domanda (effettiva o disposta). In particolare, nel mercato urbano, ogni locazione tende ad essere unica e irriproducibile. Ha quindi il concetto di scarsità come caratteristica intrinseca e tende a generare prezzi di monopolio in costante rialzo, nonostante non tutti abbiano le stesse capacità di spesa. La rendita, pertanto, aumenta disuguaglianze e disparità. L’aumento delle disuguaglianze non è dato principalmente dalla differenza dei redditi delle varie classi sociali ma, piuttosto, dall’incremento della ricchezza patrimoniale. Si tratta di rendite volte alla riproduzione di sé stesse trasformando radicalmente città e società secondo l’egemonia della rendita, una “prospettiva spaziale e sociale” (Pizzo 2023 pag.58) oltre che economica (Piketty 2014, Pizzo 2023).

[v] Università degli Studi Roma Tre Dipartimento di Architettura A.A. 2024-2025, Riabitare l’Urbano Modulo di Modelli Docente: Matteo Bruno Studenti: Angelani Cloe, Catizone Emanuele, Gatta Alessandro. All’interno del modulo, attraverso l’utilizzo dati georeferenziati provenienti da fonti ufficiali (ISTAT, InsideAirbnb) e piattaforme immobiliari (Idealista, Immobiliare.it), elaborati con strumenti di analisi spaziale in ambiente Python, il lavoro è articolato in più fasi analitiche. Si è proceduto con la mappatura dei prezzi medi al metro quadro per municipio e zona urbanistica, analizzando la relazione tra il costo degli affitti e la distanza dal centro, confrontando questi con i redditi medi dei municipi stessi. Infine, rilevando i fenomeni di pressione turistica e polarizzazione funzionale mediante i dati di Airbnb, sono state evidenziate le criticità di alcune aree urbane in cui il turismo sembra aver soppiantato la funzione residenziale.

[vi] “people moving voluntarily to a city for a more or less short period but with no intention to settle there permanently. This is particularly evident in the age of hyper-mobility.” Temporary populations and sociospatial polarisation in the short-term city (Celata, 2022).

[vii] “Areas in Rome where the density of temporary inhabitants and incoming commuters exceeds that of residents of more than 1000 persons per km2 (kernel density, radius: 1 km), and the city’s socio spatial morphology. Based on Facebook DataForGood and Istat.” Temporary populations and sociospatial polarisation in the short-term city (Celata, 2022)

[viii] https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/lazio/roma/

[ix] https://www.comune.roma.it/web/it/progetti-pnrr-e-altri-fondi-straordinari-giubileo-2025.page

[x] https://www.romasitrasforma.it/#field_tag_temi=Housing

[xi] Lelo K., Monni S., Tomassi F. (2021), Le sette Rome, La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe. Saggine. Gli autori sono gli animatori di www.mapparoma.info, il sito dove mettono a disposizione i materiali delle loro analisi sulla città, condotte al livello di dettaglio delle zone urbanistiche, che permette di radiografare nella maniera più puntuale le differenze tra quartieri.

[xii] Ibid. Lelo K., Monni S., Tomassi F. (2021)

[xiii] https://www.governo.it/it/search/node/decreto%20caivano. Il Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123, recante Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

[xiv] Come nel caso del Quarticciolo a Roma, il quartiere verrà commissariato – sottraendo al Comune e al municipio la gestione degli investimenti e della sicurezza – la gestione del quartiere sarà affidata a un commissario straordinario, che avrà pieni poteri decisionali su come impiegare le risorse stanziate e sulle politiche di sicurezza. “In questi anni gli abitanti si sono organizzati, hanno difeso i loro spazi, hanno presentato proposte, hanno costruito esperienze. Resistono quotidianamente all’abbandono istituzionale e alla devastazione portata dalla vendita di crack, resistono contro chi li tratta da abitanti di serie B. Non aspettavamo Meloni per denunciare lo stato in cui imperversano le periferie del paese. È un decreto di emergenza come tutti gli interventi che si sono fatti negli ultimi 20 anni. Le emergenze richiamano esibizioni di forza. Quello che servirebbe sarebbero politiche strutturali, per prendersi cura dei territori e dei propri abitanti, ascoltandoli prima di tutto e poi mettendo in atto tutti quegli interventi che possano permettere alle persone di ottenere un riscatto sociale, un miglioramento di vita, l’autonomia per consentire a ciascuno di scegliere.” scrive Quarticciolo Ribelle.

[xv] Intervista a Cristiano Armati, attivista del movimento per il diritto all’abitare, condotta da Alessandro Gatta, Roma, 19/09/2025.

[xvi] Il murales è stato rimosso con il consenso dell’artista a seguito dei lavori di rifacimento della facciata. https://www.romatoday.it/politica/murale-blu-ex-caserma-porto-fluviale-rimosso-perche.html

[xvii] Lezioni di piano, per un altro piano regolatore (Roma, 2002). Disobbedire e partecipare al nuovo piano regolatore di Roma, contibuto di Vanessa Ansini, Guido Lutrario del movimento delle/dei disobbedienti nella prima sezione del libro, pag. 7-14.